What will be the question of the burning notes of justice verma

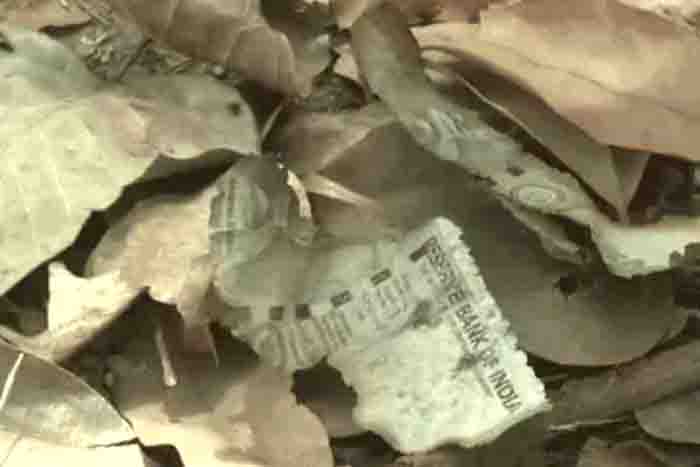

नई दिल्ली (ब्यूरो)। जलते नोट सुगलते सवाल से देश में बवाल मचा हुआ है। सवाल यह है कि क्या हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा की कुर्सी नहीं बचेगी। उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। या फिर महाभियोग चलेगा। दूसरे चरण की जांच के बाद क्या कुछ हो सकता है? इसलिए कि तीन सदस्यीय जांच कमेटी मामले की जांच करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगने की घटना के बाद नोटों से भरी अधजली बोरियां मिलने की जांच के लिए चीज जस्टिस संजीव खन्ना ने तीन सदस्यीय समिति गठित की है। इसके साथ ही आंतरिक जांच प्रक्रिया दूसरे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है। जिसके नतीजे जज वर्मा के भाग्य का फैसला करेंगे।

तीन सदस्यीय समिति का गठन

दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने 21 मार्च को अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया। इस रिपोर्ट में आरोपों की गहन जांच की बात कही थी।जिसके बाद तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया।पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की अनु शिवरामन की कमेटी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मामले की जांच का जिम्मा सौंपा है। सभी जजों का संवैधानिक अदालतों में एक दशक से अधिक का अनुभव है। लेकिन ये जांच उनके लिए आसान नहीं होगी।सबको अदालती कामकाज के बावजूद जांच करनी होगी और जस्टिस वर्मा से लेकर कई लोगों से पूछताछ करनी होगी।

क्या वर्मा अपनी कुर्सी और पद दोनों गवां देंगे

क्या हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा अपनी कुर्सी और पद दोनों गवां देंगे। अथवा उनके वेतन मे कटौती हो सकती है। उनके खिलाफ क्या कुछ हो सकता है। यह सवाल उनके निवास में मिले नोटो के बंडल के बाद से उठ रहा है।वैसे हाई कोर्ट के जज के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की राय ली जाती है। हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग भी चल सकता है। क्या हाई कोर्ट के जज के वेतन में कटौती हो सकती है? जज पर भ्रष्टाचार का आरोप लगने पर उनके खिलाफ क्या क्या हो सकता है। आइये जानते हैं।

भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा सकते हैं

1991 में सुप्रीम कोर्ट ने के वीरास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और उन पर कार्रवाई के संदर्भ में महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जजों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के तहत ‘लोक सेवक’ माना। इसका मतलब यह है कि ये जज भी इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा सकते हैं।

चीफ जस्टिस से परामर्श आवश्यक

हालांकि, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अदालत ने यह भी निर्धारित किया कि किसी जस्टिस के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने से पहले भारत के चीफ जस्टिस से परामर्श आवश्यक है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति भी आवश्यक है। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के पास नोट मिलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) संजीव खन्ना ने इस मामले में जांच के लिए तीन जजों की कमेटी बनाई है, जो आरोपों की ‘फैक्ट फाइंडिंग जांच’ करेगी। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति, वेतन और महाभियोग प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखती है।

कॉलेजियम तय करता है

जब हाईकोर्ट में कोई पद खाली होता है, तो उस न्यायालय के चीफ जस्टिस सीनियर जजों से परामर्श करके उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करते हैं। यह सूची राज्य के मुख्यमंत्री को भेजी जाती है, जो इसे राज्यपाल के पास भेजते हैं। फिर यह सूची केंद्रीय विधि मंत्रालय तक पहुंचती है, जहां से इसे सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को भेजा जाता है। सीजेआई और दो सीनियर जजों के समूह वाला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम उम्मीदवारों की योग्यता की जांच करता है और अंतिम सिफारिश राष्ट्रपति को भेजता है।

राष्ट्रपति के पास सिफारिश लौटाने का अधिकार

राष्ट्रपति के पास कॉलेजियम की सिफारिश को स्वीकार करने या पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार होता है। हालांकि, यदि कॉलेजियम फिर से उसी व्यक्ति का नाम भेजता है, तो राष्ट्रपति को उस व्यक्ति को जस्टिस नियुक्त करना होता है। नियुक्ति के बाद जज को संबंधित राज्य के राज्यपाल के सामने शपथ लेनी होती है।

जजों को वेतन और सुविधाएं

एडवोकेट अनिल कुमार सिंह के अनुसार, हाईकोर्ट के जजों का वेतन संसद तय करती है और समय-समय पर रिवाइज भी करती है। जजों को अच्छा वेतन और सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि वे बिना किसी दबाव या भ्रष्टाचार के अपने कार्य कर सकें। अभी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को 2.5 लाख रुपए महीना वेतन मिलता है। वहीं, अन्य जजों को 2.25 लाख रुपए महीना वेतन दिया जाता है। इसके अलावा, उन्हें डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रैवल कॉन्सेशन, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और पेंशन भी मिलती हैं। ये सुविधाएं जज की स्वतंत्रता बनाए रखने में मदद करती हैं।

सिर्फ एक स्थिति में

भारतीय संविधान के अनुसार जजों के वेतन में उनके कार्यकाल के दौरान कोई कटौती नहीं की जा सकती। यह कटौती सिर्फ एक ही स्थिति यानी वित्तीय आपातकाल लागू होने पर ही की जा सकती है। दरअसल, इसके पीछे सोच यह है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखी जा सके। जजों पर कोई पैसों को लेकर दबाव न बना सके। इसके अलावा, रिटायरमेंट के बाद हाईकोर्ट के जजों को पेंशन दी जाती है।

क्या है हाईकोर्ट के जज का स्वेच्छा का नियम

हाईकोर्ट के जज 62 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं। हालांकि, वे राष्ट्रपति को लिखित में इस्तीफा देकर अपने पद से स्वेच्छा से हट सकते हैं। जस्टिस वर्मा के मामले में अगर जांच में आरोप सही पाए गए तो उनसे स्वेच्छा से इस्तीफा देने को कहा जा सकता है। इसके अलावा, यदि किसी जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाता है या किसी अन्य हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है, तो उनका मौजूदा पद समाप्त हो जाता है।

इन हाउस जांच

न्यायपालिका की स्वायत्तता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए न्यायपालिका ने अपने आंतरिक तंत्र (In House Inquiry) भी स्थापित किए हैं। इन-हाउस जांच प्रक्रियाओं के माध्यम से न्यायपालिका अपने सदस्यों के खिलाफ लगे आरोपों की जांच करती है। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि जजों के खिलाफ कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी हो। साथ ही उन्हें अनावश्यक बाहरी दबाव से भी बचाया जा सके। के. वीरास्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय न्यायिक जवाबदेही और स्वतंत्रता के बीच संतुलन कायम करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति और चीफ जस्टिस से परामर्श की आवश्यकता जजों को अनुचित उत्पीड़न से बचाती है, जबकि यह भी सुनिश्चित करती है कि वे कानून से ऊपर नहीं हैं।